Und. Research Project|アンド・リサーチ・プロジェクト

- Ongoing

堤淺吉漆店では、漆の可能性を拡げるためにデザイナー、アーティスト、研究者など、異なった分野の専門家と協働で新たな素材や技術のリサーチとその実験の場を生み出しています。ここで生まれたプロジェクトは、未来の漆の作り手や暮らしの道具として開発され、多様な形で利用可能なものとして広く市場に届けていくことを目的としています。

ルール

- すでにある資源を活用する

- 長く大切に使うための仕組みを生み出す

- 多様な人・素材・カルチャー・テクノロジーと協働する

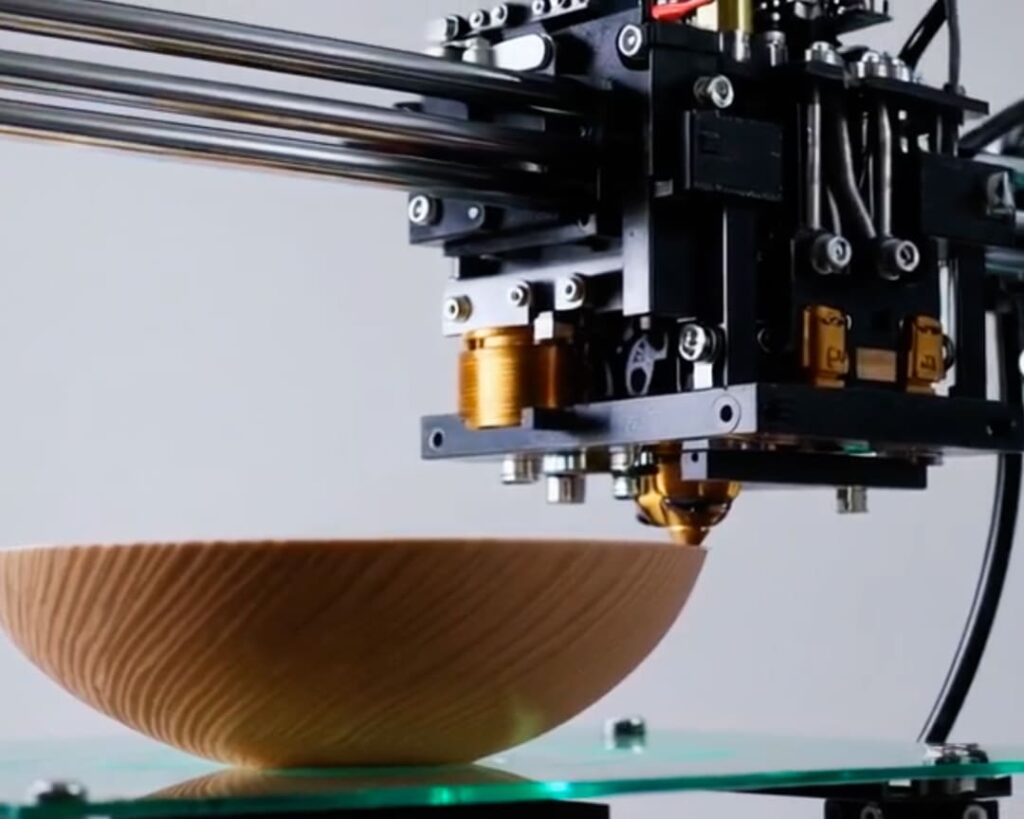

漆×PLA×3Dプリンター

植物由来の再生可能な樹脂「PLA」を素材に、3Dプリンターで造形を生み出し、器など、日常で使えるプロダクトを制作しているデザイナーの大川翔吾氏とのコラボレーションプロジェクト。様々なシーンで使用することを想定した有機的な器を開発しています。素地造形としての実験だけではなく、漆の仕上げ方にも従来の技法を柔軟に解釈した塗り表現にも挑戦しています。

PLA(ポリ乳酸)の原材料は、トウモロコシやサトウキビなどの植物由来の再生可能資源。これらの植物の”人が食べない部分”を利用するため、無駄なくゴミを減らすことにも繋がります。また、微生物が存在する土に埋めると、その働きによって二酸化炭素と水に分解されるため、造形時に失敗したとしても処分に困らず、土に還ります。このように生産から廃棄までカーボンニュートラルなものづくりが可能となります。

この植物由来のPLAに、同じく天然素材の漆を組み合わせて機能性を高めると共に、現代のテクノロジーも活かした新しい発想のモノづくりに挑戦しています。

プロジェクトの背景

漆や伝統工芸は生活様式や価値観の多様化によって、現代の日常生活から遠ざかっています。テクノロジーの進化によって伝統文化が衰退しているという見方もあります。確かにその一面はあるかもしれませんが、今を生きる私たちはそのテクノロジーによって生かされ、助けられていることも間違いありません。今は逆にその技術や知識が温暖化防止にも活かされ、伝統工芸にイノベーションを起こしています。

漆器業界は今、危機的状況です。1975年に500トン流通していた漆は、2020年には30トンを切りました。漆だけではなく、漆芸に必要な刷毛、筆、炭などの職人も高齢化が加速し、後継者も不足しています。また、漆器を作る上で必要不可欠な木地師の減少や木材不足も深刻な問題です。私たちは仲間たちと共に、京都の木地師・塗師の後継者を育成する「アサギ椀プロジェクト」を通して、若手に技術を継承し、仕事を創出することにも取り組んでいます。

特にろくろ木地師は産地である石川県山中温泉に集中し、京都をはじめ、他の漆器産地では地元で椀木地が作れなくなってきています。漆の需要が減少する中、いざ漆器を受注したり、プロダクトを制作しようにも、そのベースとなる木地が出来てこないという悪循環がビジネスチャンスを逃すことにも繋がりかねないのです。

こうした問題を解決するためにもアサギ椀プロジェクトをモデルケースに、木地師育成に取り組んでいますが、一方で、現代のテクノロジーや新たな素材を活かした素地造形の方法を模索し、開発していくことも将来の漆器業界に必要不可欠だと考えています。

さらに、今後の漆需維持拡大には海外展開も必須です。PLA樹脂は、乾燥などの環境の変化でも痩せや反りなどのリスクが少なく、海外進出の後押しになります。また、PLAだけでは、耐熱性や衝撃に不安がありますが、熱に強く、塗膜強度が高い漆を塗ることでそれらの不安要素を軽減することが出来ます。

「漆×PLA×3Dプリンター」のプロジェクトは、研究を継続しながらその成果をプロダクトに落とし込み、アップデートしながら未来の漆の可能性を切り開いて行きます。

プロフィール

大川 翔吾

プロダクトデザイナー・漆芸家

京都在住。漆が積み上げる時間に魅せられ、古代と未来をつなぐ創作を続ける。伝統技法に加え、3Dプリンターなどの最新技術を融合させた漆器を生み出す。紀元前の古代バクトリア王朝の石器や青銅器からインスピレーションを受け、軽量かつ重厚な質感を持つ独自の漆器を探求。大手家電メーカーで培ったデザインの知見を活かし、機能美と造形美を兼ね備えた作品を展開。漆の未来を形にするため、新たな造形の可能性を追求し続ける。